लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करते हैं

लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करते हैं

उत्तराखंड में 12 जिलों में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 31 जुलाई को मतगणना के उपरांत पंचायतों को जनप्रतिनिधि भी मिल जायेंगे। पंचायतों के लिए 47.47 लाख मतदाता 66,418 प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। उत्तराखंड को पंचायतों के विकास के मामले में अभी लंबा सफर तय करना है। राज्य गठन के बाद भी गांवों के विकास को पूरी गति नहीं मिल पाई है।

पंचायतों में विकास की बात दूसरे पायदान पर ही सीमित होकर रह जाती है। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी विकास योजनाएं कई बार जनप्रतिनिधियों, शासन, प्रशासन व अधिकारियों की लापरवाही के चलते दम तोड़ देती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली व संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के मामले में भी गांव बहुत पिछड़े हुए हैं। पंचायत चुनाव में मतदाताओं के लिए बेहद आवश्यक है कि वे दावेदारों को विकास की कसौटी पर कसे।

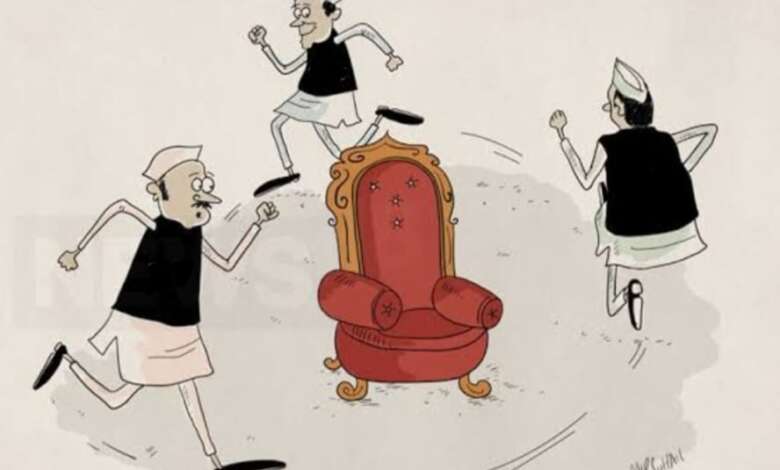

चुनाव में सभी दावेदार आश्वासनों व घोषणाओं की भरमार करने में कमी नहीं छोडेंगे। इस स्थिति में मतदाता के लिए परख करना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। अगले पांच साल पंचायत की दिशा-दिशा क्या होगी, यह इस पर निर्भर करता है कि हम कैसा जनप्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं। पंचायत चुनाव, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई हैं जिसमें धनबल का बढ़ता प्रभाव एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पहले ये चुनाव अपेक्षाकृत सीधे-सादे और स्थानीय मुद्दों पर आधारित होते थे, लेकिन अब इनमें भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह बड़े पैमाने पर धन का उपयोग होने लगा है।

वहीं अगर लोकतांत्रिक देश में पंचायतों के चुनाव में देखा जाये तो सर्वाधिक शर्मसार करने वाली बातें सामने आती है। जहां पर प्रत्याशियों द्वारा खुलेआम पैसा, दारू, मुर्गा, साड़ी इत्यादि बाँटक़र वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। मतदान तिथि जैसे-जैसे नजदीक आती हैं, प्रत्याशी मतदाताओं को तरह-तरह के प्रलोभन देकर लुभाने में जुट जाते हैं। सर्वविदित है कि प्रत्याशियों के एजेंट गाँवों में जाकर नकद पैसे, साड़ी और शराब जमकर बाटते हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यह प्रणाली जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देती है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। लेकिन वोट की खरीद-फरोख्त लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला होता है। जिससे लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो जाती हैं। मतदाता जिन नेताओं को केवल पैसों के कारण चुनते हैं, वे बाद में जनता की भलाई करने की जगह अपनी जेबें भरने और अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता फिर से बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाती है और भ्रष्टाचार का चक्र हमेशा चलता ही रहता है।

पैसें बांटों चुनाव जीतों जैसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए बेहद घातक हैं। यदि वोट खरीदे जाएंगे, तो जनता की भलाई के लिए काम करने वाले ईमानदार प्रत्याशियों को कभी जीतने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ता जायेगा और विकास कार्यों में रुकावट आएगी। जो उम्मीदवार ईमानदारी से विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह माहौल मुश्किल होता जा रहा है। आमतौर पर धनबल और जातिगत समीकरणों से दूर रहने वाले गरीब प्रत्याशी मतदाताओं को खरीदने की इस दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। नतीजतन, समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना कम हो जाती है।

इसके लिए जमीनी स्तर पर काम होना आवश्यक है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की सीमा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही आवश्यक है। चुनाव आयोग और सरकार ने धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे आचार संहिता का कड़ाई से पालन, निगरानी एजेंसियों को सक्रिय करना और अवैध धन जब्त करना। हालांकि, अपेक्षित सफलता अभी भी दूर है।